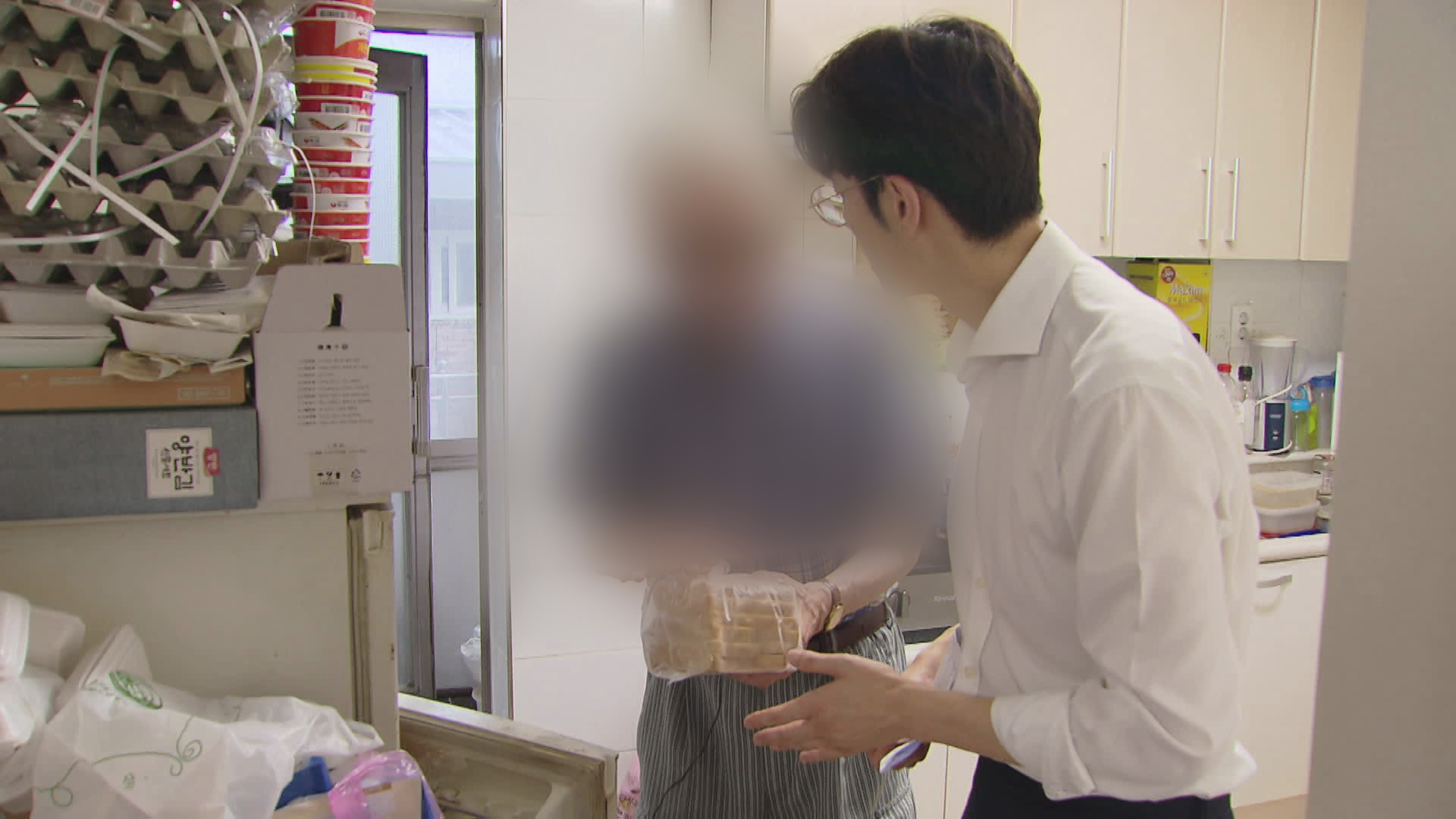

혼자 사는 89살 김 할아버지가 설거지하는 모습

혼자 사는 89살 김 할아버지가 설거지하는 모습생활고에 시달리다 극단적인 선택을 하는 비극이 반복되고 있습니다. 최후의 사회 안전망인 기초생활수급제도에 여전히 구멍이 있다는 얘기입니다.

이 같은 사각지대를 만드는 한 원인으로 '부양 의무제'가 지목돼 왔습니다. 소득이 거의 없어도 자녀가 일정 수준 이상의 경제력이 있으면 국가가 부양을 책임지지 않습니다.

지난해만 해도 354가구가 부양 의무자가 있다는 이유로 기초생활수급 신청에서 탈락한 걸로 나타났습니다.

■ "아침 빵, 점심 라면…모아둔 돈도 다 까먹어" 80대 노인의 절규

"저는 앞으로 얼마 못 살아요. 이렇게 해서는 도저히 못 산다고 하는 게 결론이 났어요."

지난 7월 말 만난 89살 김 할아버지가 눈물을 글썽이며 한 말입니다.

김 할아버지는 오래전 이혼 후 서울의 한 빌라에서 혼자 삽니다. 걷기 불편하고, 청각 장애로 잘 들리지도 않습니다.

김 할아버지의 한 달 수입은 장애 수당과 연금을 합쳐 40만 원입니다. 이 안에서 한 달을 살아내야 합니다.

우선 관리비와 각종 공과금으로 10여만 원이 빠져나갑니다.

협심증 등 만성 질환에 청각 장애도 있다 보니, 매달 병원비와 약값으로 4~5만 원이 또 나갑니다.

통신비와 교통비까지 내고 나면 남는 건 20만 원 안팎입니다.

하루 식비로 만 원도 쓸 수 없습니다.

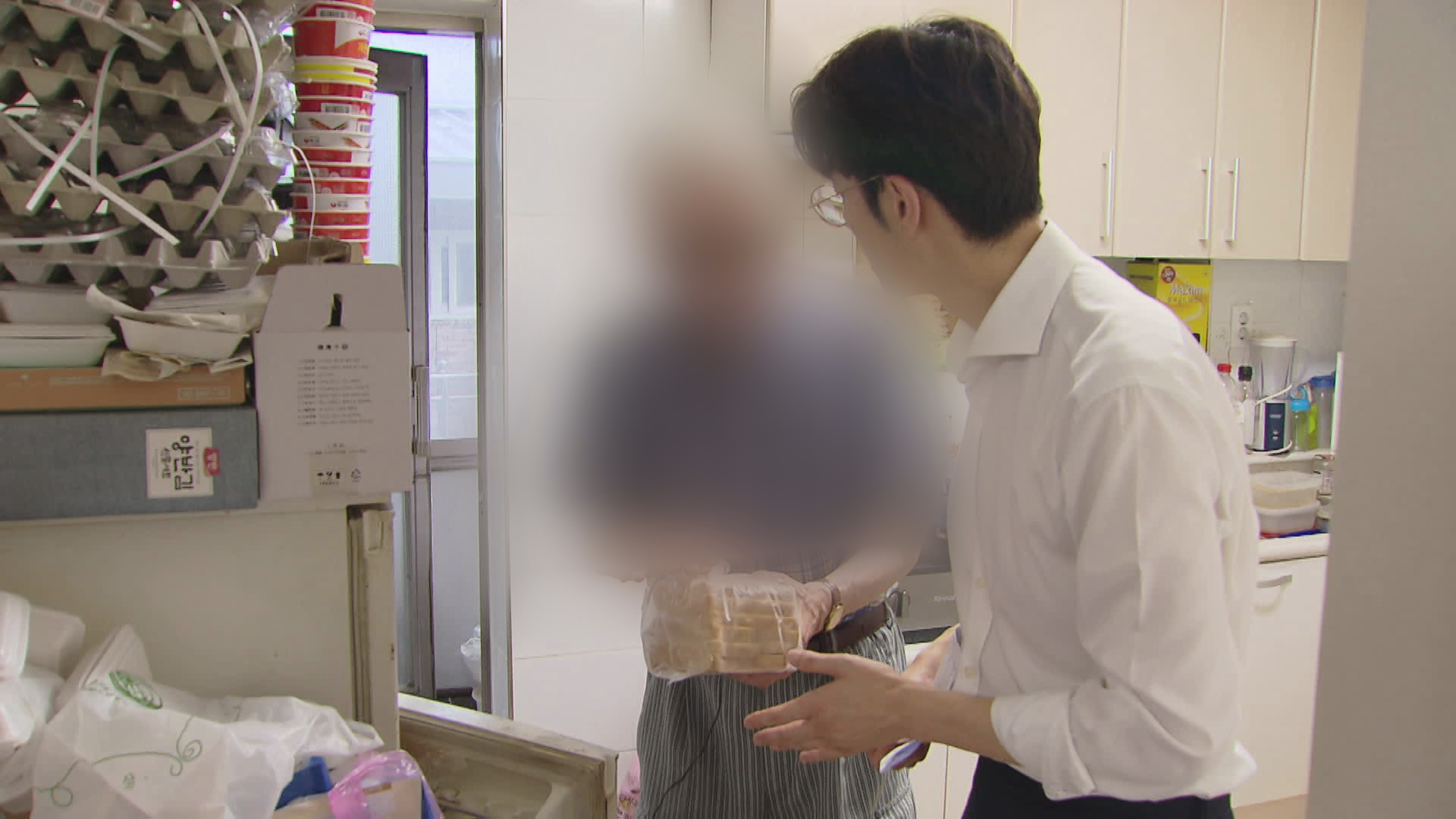

아침은 빵으로 때웁니다. 냉장고에서 차가운 식빵을 꺼내 보여주며 "빵 2장을 구워 먹는다"고 말합니다.

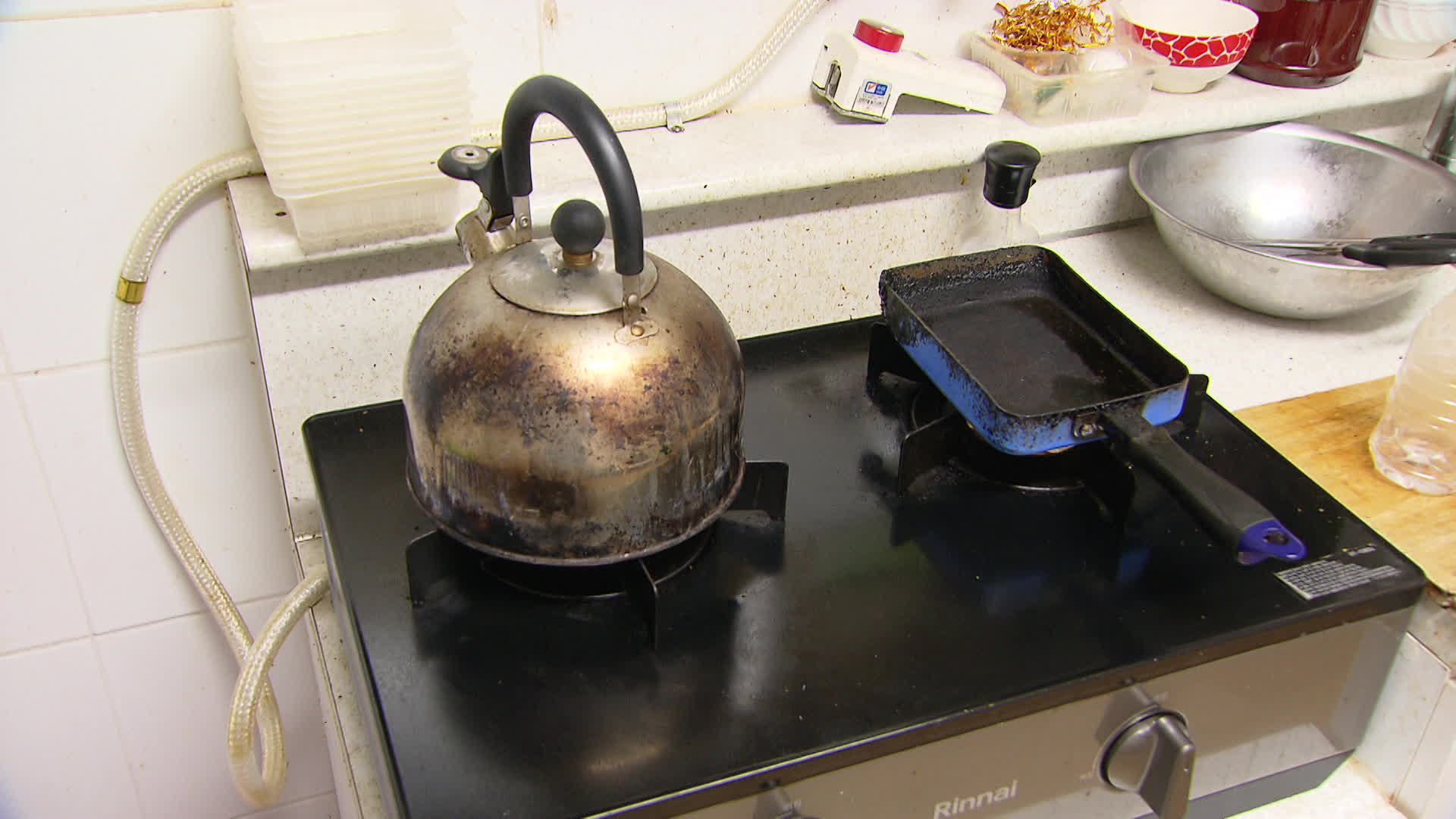

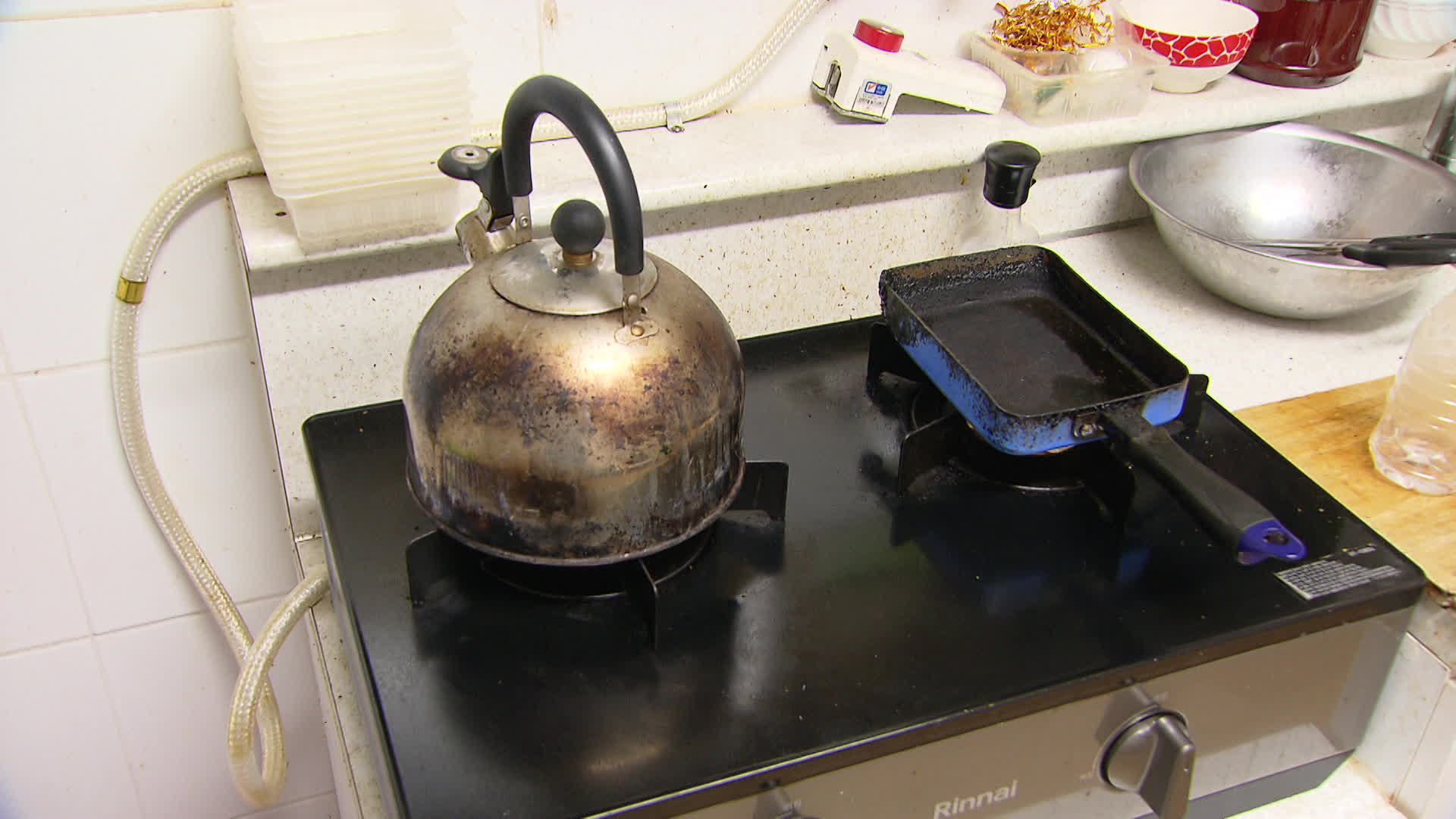

점심은 보통 라면입니다. 간혹 밖에서 한 끼 6천 원짜리 "싸구려 밥"을 사 먹습니다.

저녁은 주민센터에서 가져다주는 반찬으로 해결합니다. 입맛에 안 맞아도, 다른 선택지가 없습니다.

부족한 생활비를 메우다 보니, 모아둔 돈도 이제 다 까먹었습니다.

| "생활을 도저히 할 방법이 없죠. 그러다 보니까 과거에 돈을 벌 때 좀 저축했던 돈들이 빠져나가는 거예요. 다. 돈이 이제 다 작살나는 거예요. 그러니까 얼마 안 입고, 덜 나가지. 앞으로 살 방법이 없어요." |

먹고 사는 것도 버겁다 보니 치료는 엄두도 못 냅니다.

| "(귀 수술에) 준비해야 될 돈이 한 250만 원 이상 돼요. 그러니까 도저히 250만 원 맞출 길이 없어서 제가 포기를 해버렸어요." |

■ "도움 못 받는데" 아들 소득 많다고 수급 탈락

견디다 못한 김 할아버지는 올해 초 주민센터에 가서 기초생활보장제도의 '생계급여'를 신청했습니다.

25년도 기준 생계급여를 받을 수 있는 소득 인정액 기준은 월 76만 원입니다.

소득 인정액이란 근로소득이나 사업소득뿐 아니라, 금융 자산·부동산·자동차 등의 재산을 소득으로 환산한 금액까지 합산한 금액입니다.

김 할아버지는 집도 없고, 한 달 수입도 40만 원에 불과해 소득 인정액 기준을 충족했습니다.

그러나 구청에서 수급 자격이 없다는 통보를 받았습니다.

따로 사는 아들의 소득이 많다는 게 이유였습니다.

현행 기초생활보장제도에는 '부양 의무제'가 남아 있습니다.

생계급여의 경우, 신청자의 직계 가족 중 연 소득 1.3억 원이나 재산 12억 원을 초과한 사람이 있으면 수급 자격을 주지 않습니다.

의료급여는 생계급여보다 직계 가족의 재산 기준이 더 낮습니다.

경제력이 있다면 국가가 아니라 가족이 부양책임을 우선 져야 한다는 취지입니다.

그런데 현실은 그리 간단하지 않습니다.

그 자녀 또한 다른 사정으로 부양이 어렵거나, 부모-자식 간 관계가 안 좋아 현실적으로 도움을 받기 어려운 경우가 있습니다.

김 할아버지도 그런 경우입니다.

| "자기 어머니한테 생활비 줘야 되고, 형이 아프니까 병원비 내야 되고 그렇기 때문에 아버지한테까지 줄 돈이 없다 그거예요. 그러니까 참 이해를 해요. 아들이 저에게 원망도 많아요." |

국회 보건복지위원회 위원인 남인순 더불어민주당 의원이 보건복지부에서 제출받은 자료에 따르면, 김 할아버지처럼 부양 의무자가 있다는 이유로 생계급여와 의료급여를 신청했다가 탈락한 가구는 지난해 354가구로 파악됐습니다.

이들은 극심한 생활고에 시달리고 있을 것으로 추정됩니다.

가족 관계가 해체됐다는 점을 증명하면 부양 의무제의 예외를 인정받을 수 있지만, 포기하는 경우가 적지 않습니다.

정성철 빈곤사회연대 활동가는 "내가 가난해서 수급 신청을 했다는 사실이 가족에게 알려지는 걸 원치 않아 포기하는 분들이 굉장히 많다"고 말했습니다.

또 "과거에 어떤 폭행이라든지 이혼이라든지 어떤 계기로 몇 년 동안 연락을 하지 않았는지 이런 것들을 굉장히 구체적으로 서술해야 한다"며 예외 인정이 까다롭다고 지적합니다.

■ 이재명 대통령도 "폐지" 공약…지켜질까?

과거 문재인 정부는 기초생활보장제도의 부양 의무제 폐지를 공약으로 내건 바 있습니다.

정부는 단계적 폐지 로드맵을 만들고, 적용 기준을 지속적으로 완화하긴 했지만, 완전 폐지에 이르지는 못했습니다.

앞서 2017년 UN 사회권 규약위원회는 우리 정부에 부양 의무제 전면 폐지를 권고한 바 있습니다.

2020년 국가인권위원회도 빈곤 상태임에도 기초생활 지원을 받지 못하는 사각지대가 여전하다며, 그 원인으로 부양 의무제를 지목하며 관련 법 개정을 촉구했습니다.

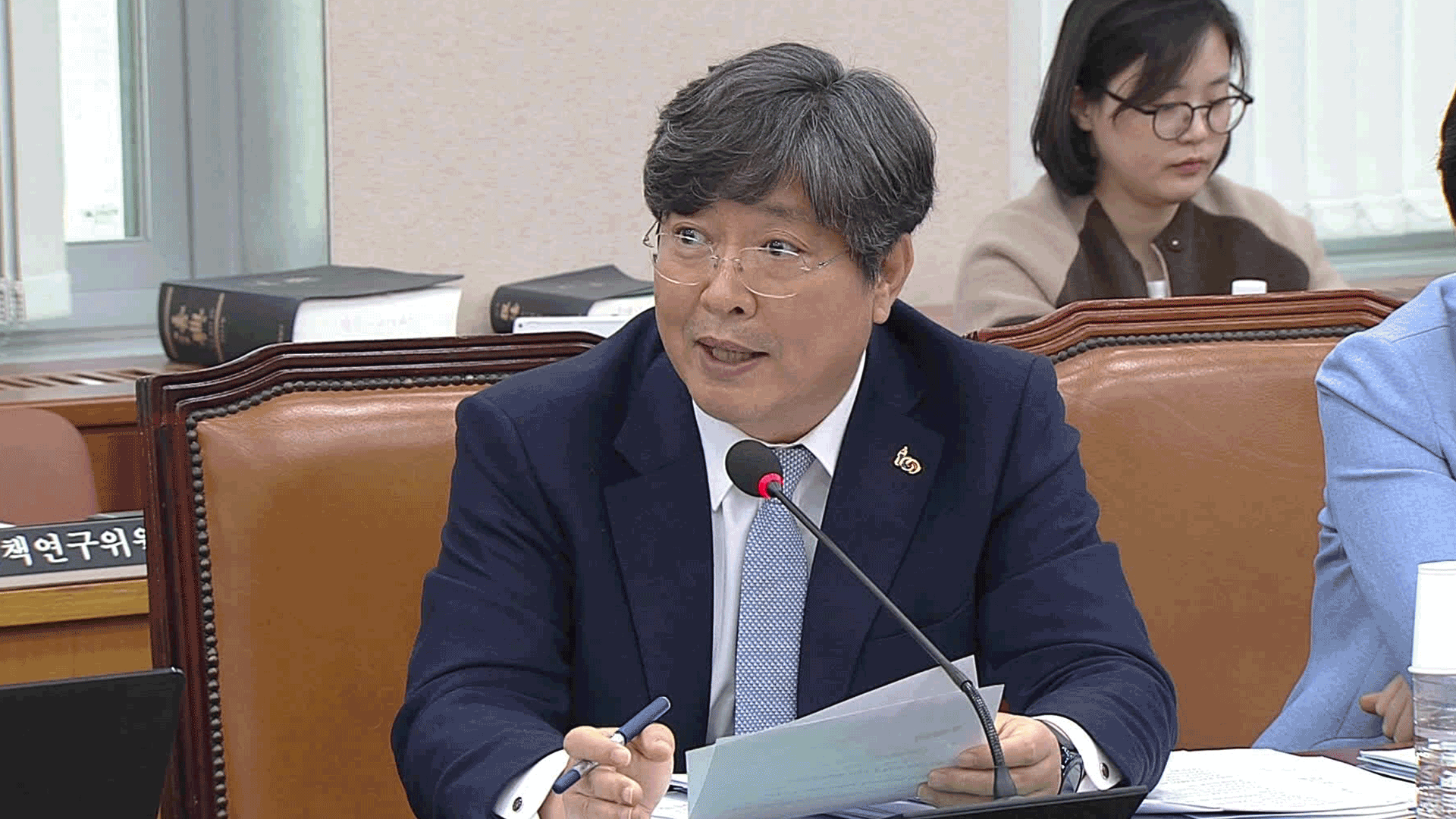

지난 7월 28일 열린 보건복지부 중앙생활보장위원회

지난 7월 28일 열린 보건복지부 중앙생활보장위원회이재명 대통령도 지난 대선에서 부양 의무제 폐지를 공약했습니다.

하지만 지난달 열린 현 정부 첫 중앙생활보장위원회에서 부양 의무제 개선은 안건으로 올라오지 않았습니다.

중앙생활보장위원회는 기준중위소득을 정하고, 기초생활보장제도의 여러 제도 개선 사항을 의결하는 기구로, 보건복지부 장관이 위원장입니다.

복지부 관계자는 부양 의무제에 대해 국정 과제를 정하면서 추후 논의될 가능성이 있다고 밝혔습니다.

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- “한달 수입 40만 원인데…” 아들 소득 많다고 수급 탈락

-

- 입력 2025-08-06 16:01:55

생활고에 시달리다 극단적인 선택을 하는 비극이 반복되고 있습니다. 최후의 사회 안전망인 기초생활수급제도에 여전히 구멍이 있다는 얘기입니다.

이 같은 사각지대를 만드는 한 원인으로 '부양 의무제'가 지목돼 왔습니다. 소득이 거의 없어도 자녀가 일정 수준 이상의 경제력이 있으면 국가가 부양을 책임지지 않습니다.

지난해만 해도 354가구가 부양 의무자가 있다는 이유로 기초생활수급 신청에서 탈락한 걸로 나타났습니다.

■ "아침 빵, 점심 라면…모아둔 돈도 다 까먹어" 80대 노인의 절규

"저는 앞으로 얼마 못 살아요. 이렇게 해서는 도저히 못 산다고 하는 게 결론이 났어요."

지난 7월 말 만난 89살 김 할아버지가 눈물을 글썽이며 한 말입니다.

김 할아버지는 오래전 이혼 후 서울의 한 빌라에서 혼자 삽니다. 걷기 불편하고, 청각 장애로 잘 들리지도 않습니다.

김 할아버지의 한 달 수입은 장애 수당과 연금을 합쳐 40만 원입니다. 이 안에서 한 달을 살아내야 합니다.

우선 관리비와 각종 공과금으로 10여만 원이 빠져나갑니다.

협심증 등 만성 질환에 청각 장애도 있다 보니, 매달 병원비와 약값으로 4~5만 원이 또 나갑니다.

통신비와 교통비까지 내고 나면 남는 건 20만 원 안팎입니다.

하루 식비로 만 원도 쓸 수 없습니다.

아침은 빵으로 때웁니다. 냉장고에서 차가운 식빵을 꺼내 보여주며 "빵 2장을 구워 먹는다"고 말합니다.

점심은 보통 라면입니다. 간혹 밖에서 한 끼 6천 원짜리 "싸구려 밥"을 사 먹습니다.

저녁은 주민센터에서 가져다주는 반찬으로 해결합니다. 입맛에 안 맞아도, 다른 선택지가 없습니다.

부족한 생활비를 메우다 보니, 모아둔 돈도 이제 다 까먹었습니다.

| "생활을 도저히 할 방법이 없죠. 그러다 보니까 과거에 돈을 벌 때 좀 저축했던 돈들이 빠져나가는 거예요. 다. 돈이 이제 다 작살나는 거예요. 그러니까 얼마 안 입고, 덜 나가지. 앞으로 살 방법이 없어요." |

먹고 사는 것도 버겁다 보니 치료는 엄두도 못 냅니다.

| "(귀 수술에) 준비해야 될 돈이 한 250만 원 이상 돼요. 그러니까 도저히 250만 원 맞출 길이 없어서 제가 포기를 해버렸어요." |

■ "도움 못 받는데" 아들 소득 많다고 수급 탈락

견디다 못한 김 할아버지는 올해 초 주민센터에 가서 기초생활보장제도의 '생계급여'를 신청했습니다.

25년도 기준 생계급여를 받을 수 있는 소득 인정액 기준은 월 76만 원입니다.

소득 인정액이란 근로소득이나 사업소득뿐 아니라, 금융 자산·부동산·자동차 등의 재산을 소득으로 환산한 금액까지 합산한 금액입니다.

김 할아버지는 집도 없고, 한 달 수입도 40만 원에 불과해 소득 인정액 기준을 충족했습니다.

그러나 구청에서 수급 자격이 없다는 통보를 받았습니다.

따로 사는 아들의 소득이 많다는 게 이유였습니다.

현행 기초생활보장제도에는 '부양 의무제'가 남아 있습니다.

생계급여의 경우, 신청자의 직계 가족 중 연 소득 1.3억 원이나 재산 12억 원을 초과한 사람이 있으면 수급 자격을 주지 않습니다.

의료급여는 생계급여보다 직계 가족의 재산 기준이 더 낮습니다.

경제력이 있다면 국가가 아니라 가족이 부양책임을 우선 져야 한다는 취지입니다.

그런데 현실은 그리 간단하지 않습니다.

그 자녀 또한 다른 사정으로 부양이 어렵거나, 부모-자식 간 관계가 안 좋아 현실적으로 도움을 받기 어려운 경우가 있습니다.

김 할아버지도 그런 경우입니다.

| "자기 어머니한테 생활비 줘야 되고, 형이 아프니까 병원비 내야 되고 그렇기 때문에 아버지한테까지 줄 돈이 없다 그거예요. 그러니까 참 이해를 해요. 아들이 저에게 원망도 많아요." |

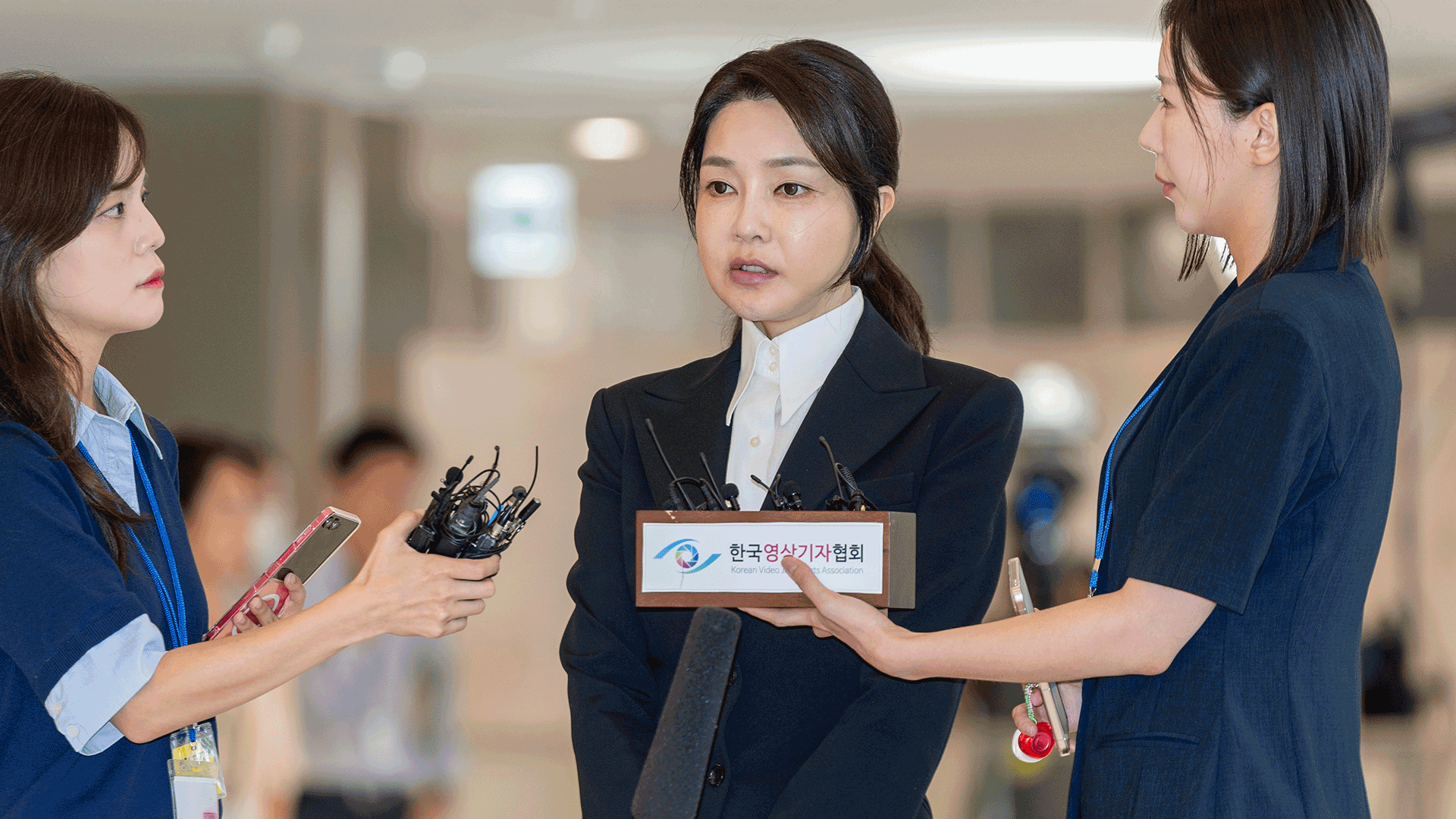

국회 보건복지위원회 위원인 남인순 더불어민주당 의원이 보건복지부에서 제출받은 자료에 따르면, 김 할아버지처럼 부양 의무자가 있다는 이유로 생계급여와 의료급여를 신청했다가 탈락한 가구는 지난해 354가구로 파악됐습니다.

이들은 극심한 생활고에 시달리고 있을 것으로 추정됩니다.

가족 관계가 해체됐다는 점을 증명하면 부양 의무제의 예외를 인정받을 수 있지만, 포기하는 경우가 적지 않습니다.

정성철 빈곤사회연대 활동가는 "내가 가난해서 수급 신청을 했다는 사실이 가족에게 알려지는 걸 원치 않아 포기하는 분들이 굉장히 많다"고 말했습니다.

또 "과거에 어떤 폭행이라든지 이혼이라든지 어떤 계기로 몇 년 동안 연락을 하지 않았는지 이런 것들을 굉장히 구체적으로 서술해야 한다"며 예외 인정이 까다롭다고 지적합니다.

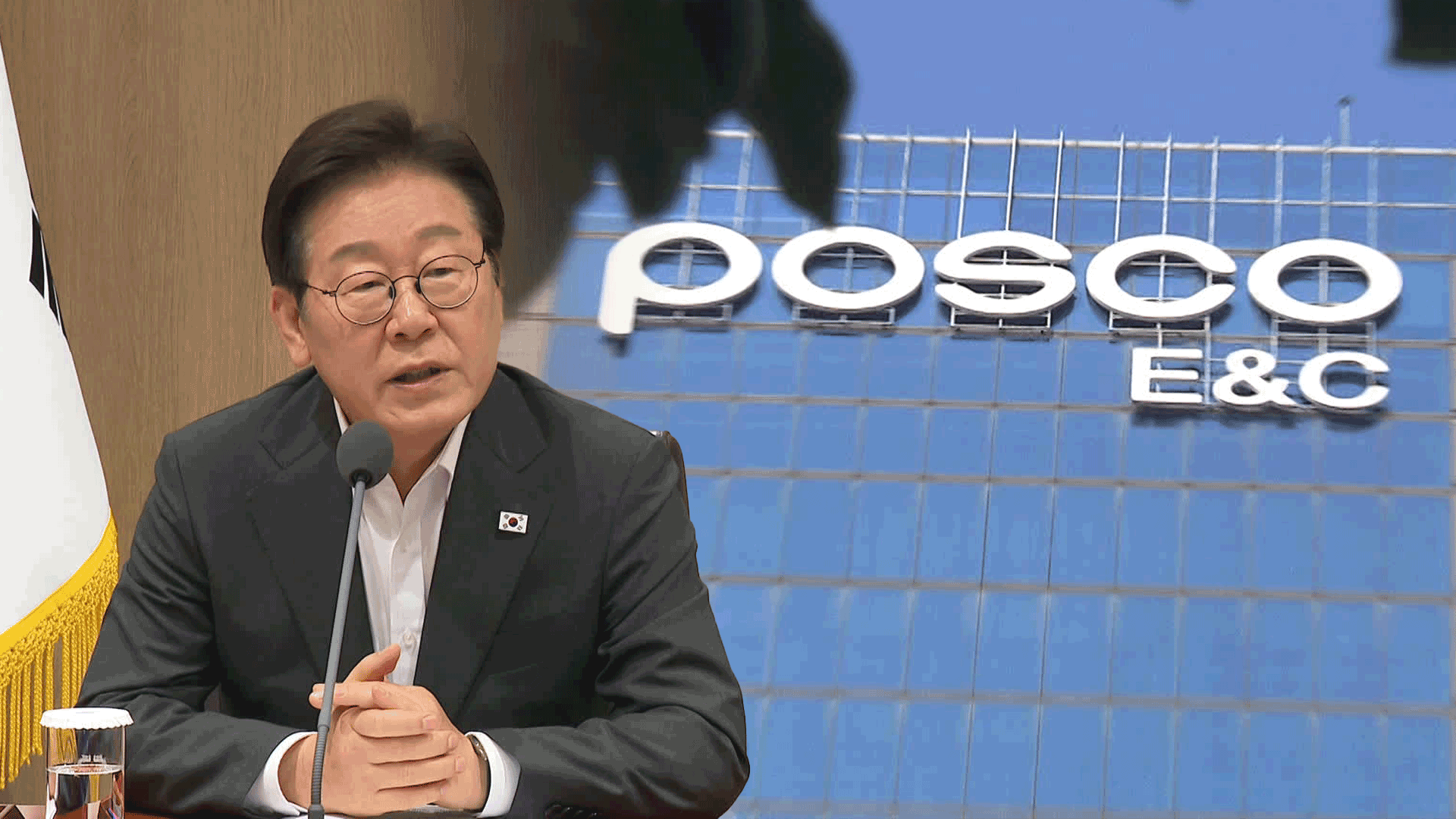

■ 이재명 대통령도 "폐지" 공약…지켜질까?

과거 문재인 정부는 기초생활보장제도의 부양 의무제 폐지를 공약으로 내건 바 있습니다.

정부는 단계적 폐지 로드맵을 만들고, 적용 기준을 지속적으로 완화하긴 했지만, 완전 폐지에 이르지는 못했습니다.

앞서 2017년 UN 사회권 규약위원회는 우리 정부에 부양 의무제 전면 폐지를 권고한 바 있습니다.

2020년 국가인권위원회도 빈곤 상태임에도 기초생활 지원을 받지 못하는 사각지대가 여전하다며, 그 원인으로 부양 의무제를 지목하며 관련 법 개정을 촉구했습니다.

이재명 대통령도 지난 대선에서 부양 의무제 폐지를 공약했습니다.

하지만 지난달 열린 현 정부 첫 중앙생활보장위원회에서 부양 의무제 개선은 안건으로 올라오지 않았습니다.

중앙생활보장위원회는 기준중위소득을 정하고, 기초생활보장제도의 여러 제도 개선 사항을 의결하는 기구로, 보건복지부 장관이 위원장입니다.

복지부 관계자는 부양 의무제에 대해 국정 과제를 정하면서 추후 논의될 가능성이 있다고 밝혔습니다.

-

-

홍성희 기자 bombom@kbs.co.kr

홍성희 기자의 기사 모음

-

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.